塾なしでの志望高校受験レビュー。

「塾に入ると帰りが遅くてゲームできない!」「宿題を増やしたくない!」と言い張るので小中と塾なしでしたが、心もとないので中1夏休みから通信教育の進研ゼミに入会。

受験勉強の開始時期

まずは基礎学力テストに向けて

高校入試は3月ですが、調印にはその前の基礎学力テストの点数が重要。中3の基礎学力テストは3回で、第1回は10月。第1回基礎学力テスト 2022年10月05日(水)

第2回基礎学力テスト 2022年11月16日(水)

第3回基礎学力テスト 2023年01月11日(水)

※2021年度の基礎学力テストとそれぞれ1日違いで、毎年大体この時期。1年・2年は年に1回。

普段は毎日何時間もゲーム三昧な子供でしたが、第1回基礎学力テストに向けて夏休みから緩~く受験勉強を開始(中1・中2の総復習からスタート)。

中3は中間・期末・実力・基礎学力…といつも何かのテストに追われるため、周りの意識も高まってきます。夏休み以降は部活動に区切りがつくので塾生も増えだします。

基礎学力テストは定期テストとは難易度が違う上に範囲も広くなるため、受験勉強を開始する時期は早ければ早い程後悔が少なく、演習問題にも手を付けられるようになります。

子供は夏休みから開始しましたが、徳島県独自の特殊な受験システムに対応するためにはもっと早く始めた方が余裕を持てたのではないかと思います。

受験対策はなるべく早く

第1回基礎学力テストが終わって結果が出る頃には、誰もが本格的に勉強しだします。少しの勉強で他の生徒をグン!と抜くのは難しい印象。実際、普段の勉強が0だった子供が10月以降ほぼ毎日勉強するようになっても、順位は然程変わらず。約200人中常に1桁はキープできていましたが、「結構勉強したから何人か抜けたかも」と思ってもほぼ同じ位置。

受験シーズンになるとトップ層は今まで以上に勉強するし、自分より下だった子も塾のサポートで点数を稼いでくるので、「勉強しているのは自分だけではない」という感覚に。しかも、トップ層の方が誰よりも先にエンジンをかけていくので、そこに追いつくのは結構大変。

「周りの雰囲気をうまく利用して勉強へのモチベーションを高めていく」というのが重要になってきます。

ただ、今まで全然勉強してこなかった子は努力次第で大幅点数アップ・ごぼう抜きも秘めています。

自宅学習・通信教育・塾・家庭教師のどれが合うかの見極めは難しいですが、苦手科目があるなら早い時期からプロの力を借りた方がいいでしょう。学力アップさせたいなら時間を味方に付けるのが一番なので、受験対策はなるべく早く。

・

定期テスト対策(中間・期末)

受験には内申点も大きく関わってくるので、定期テストも重要視。ワークを解き終わらないと暗記・演習問題にまで手が回らないため、なるべく早く解き終わるよう意識。課題になっていなくても、日頃からワークやプリントをコツコツ解いておくと楽。ワークの持ち帰りは重いため、子供は授業時間・自習時間・空き時間を利用。

課題は早めに提出し、もう一度確認したい部分には付箋で予めチェック。

定期テストの勉強法

6日前:ひたすら解き、間違えた問題・暗記したい箇所に違う色の付箋を貼る

5日前:〃

4日前:〃

3日前:付箋が付いている所・覚えていない教科を中心に復習

2日前:付箋が付いている所・覚えていない所を減らす

1日前:テスト1日目の3教科の復習・暗記

テスト1日目:テスト2日目の3教科の復習・暗記

テスト2日目:テスト3日目の3教科の復習・暗記

テスト3日目:帰宅後すぐゲームor爆睡

▲子供は範囲が発表されてから勉強を開始。

基本的な内容を早く把握しておく方が応用問題にも手を付けられるので、本来は2週間前から始めた方がいいかと(特に9教科ある場合)。

子供の場合、付箋が沢山あるのが嫌なようで、テスト勉強開始してから貼った間違えた所・覚えたい所の付箋を終盤にかけて段々と減らしていくのが励みになったようです。テスト範囲の付箋と、覚えたい所の付箋は色分けしておくと見やすいです。

また、書き込み式のワークは最初にコピーを取っておくと、テスト勉強の時に復習しやすくて便利。特に地図・表・実験のページ。

日頃の予習復習が0でゲーム三昧でも、授業内容が理解できていれば短期集中型でも何とかなりました(暗記が得意)。

テスト前は、覚えたいプリントを一枚分見てから寝るということをルーティーンに。寝落ちが結構あったようですが、静かな環境は暗記に最適。

・

定期テストの進研ゼミの活用法

定期テストは教科書・ワーク・プリントからほぼ出ていた印象(応用問題が少ない)で、進研ゼミは定期テスト対策ではあまり活用せず、毎月届く英数国の教材は売れるぐらい真っ白。▲社理は、定期テスト暗記BOOKに書き込んで活用。

▲実技4教科は、どういう問題が出るのか暗記BOOK・予想問題集を参考に。

・

定期テストが終わったら

定期テストが返ってきたら終わりではなく、間違い直しをして過去問として整理して保存。■基礎問題の割合

■問題集以外の応用問題の割合

■記述問題の割合

を調べて、次の定期テスト対策として活用(※どの教師がテスト作成するかによって多少の違いはあり)。

次のテスト対策としてだけではなく、下の子の定期テスト直前の確認用としても使用。同じ問題が出る場合も結構あってラッキー。

下の子:上の子の点数を目標に高得点を取れるよう勉強

と、双方にとっていい点でした。

・

校内実力テスト対策

中3になるとほぼ毎月行われる校内実力テスト。範囲と照らし合わせて、学校教材と進研ゼミを活用しました。学校配布の受験用教材を活用

学校配布の受験用教材は、夏休み中から先々解いていきました。普段から「数日分の宿題を先にやっつけてから思いっきりゲームをする」というタイプだったので、先に解くことに抵抗はなかった模様。学校教材を読み込んでおけば、実力テストで8~9割取れる印象。

進研ゼミを活用

進研ゼミでは、■赤ペン

■合格可能性判定模試

■ニガテ診断マークテスト

■入試完全リハーサルテスト

などのテストを活用。

中1から進研ゼミに入会して以降、手つかずの赤ペン・マークテストがわんさかありました。

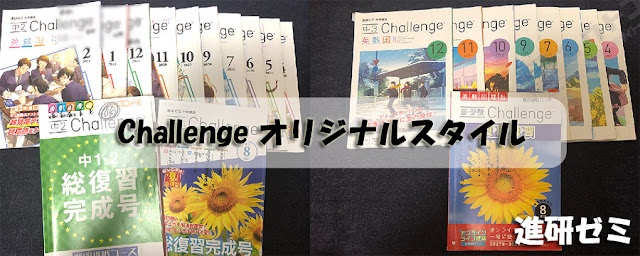

▲毎月届いていたチャレンジ教材の赤ペン(中2&中3分)を一気に終わらせ、8月号・3月号の総復習だけ全ページしっかり解きました。簡単な問題なのですぐに解き終わり、いい復習になりました。

「ここだけ解けばOK」という箇所が提示されているので、忙しい時にはこういった問題だけ解いていくのも手。

▲中1~中2の理社の単元ごとの赤ペンも一気に提出。大量!

▲中1・中2・中3の「実力診断マークテスト、ニガテ診断マークテスト、合格への記述対策、合格可能性判定模試、入試完全リハーサルテスト」を、復習代わりにばんばん解いていきました。過去の教材残しすぎ…。

定期テストは満点を目指していたのであまり点数にばらつきがなかった分、何回もあった校内実力テストでは点数にばらつきがあり、得意な分野・苦手な分野が如実に現れました。実力テストで点を落とした問題を重点的に勉強して、基礎学力テスト対策にも使用しました。

・

基礎学力テスト対策

定期テスト・実力テスト・基礎学力テストの違い

基礎学力テストは出題範囲が広く難易度が上がる為、定期テストのように満点を狙うことは難しく、実力テストと同等の点数を取るのも大変。定期テストの延長のようなその場しのぎの勉強法では、基礎学力テストでは太刀打ちできません。子供の場合、定期テスト>校内実力テスト>基礎学力テストの順の点数の高さ。それぞれの難易度が違うので、勉強方法もそれに合わせて変えていました。

■定期テスト:教科書・ワーク・プリントを丸暗記

■校内実力テスト:学校配布の受験用教材と進研ゼミで演習・暗記

■基礎学力テスト:記憶力+思考力を鍛えるため、とにかく色々な演習問題を解く

基礎学力テストの過去問を活用

学校で前年度分(+α)の基礎学力テストが配布されるので、本番同様に解いて何点取れるか把握。出題傾向と実力を知る為、子供は中3の基礎学力テストの過去問を5教科×3回分(第1回~3回)×5年分解きました。子供は「面倒くさい」とブーブー文句言っていましたが。数年分解くと、

・ここは飛ばして後で解いた方が良さそう

・見直しに〇分必要

・ここは絶対に落としたらいけない問題

……といった感覚が掴めるので、本番と同様の時間で緊張感を持って解くのがおすすめ。

過去問は解く前にコピーを取り、下の子にも使えるようにしておきました。過去5年分の点数を表にまとめて見える化し、点数を意識。

・

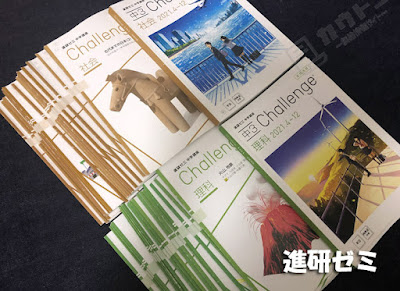

進研ゼミの受験チャレンジを活用

一番愛用したのは、毎月届く進研ゼミの都道府県別の受験チャレンジ。様々な出題形式の過去問を解くことができ、解き方のパターンが身に付きます。解説が詳しいのが◎。▲どの単元を解いたのかパッと分かるように、

国語:12345 応用12345

数学:12345 応用12345

…と表紙にそれぞれの教科を書き、解いた分に〇と日付を書き込むように。

基礎学過去問を一日に何個も解くのは大変ですが、受験チャレンジは1単元数分~数十分で解けるので、気乗りしない時でも少しずつ解き進めることができます。解説をしっかり読むと記述にも強くなります。

最難関挑戦コースに設定していたので、基礎~応用をまんべんなく解き進めることができました(難問3・応用4・基礎3の割合)。進研ゼミの有料追加教材(セレクト5)を注文しなくても十分な問題数でした。

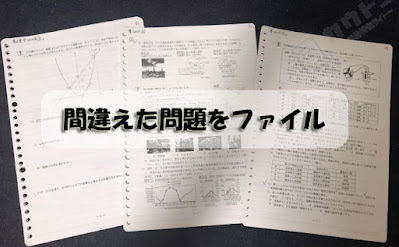

間違えた問題のファイル集を作成

定期テスト・実力テスト・基礎学過去問で間違えた問題はルーズリーフにコピーし、裏に回答を記載(まぐれ正解したものもコピーし、1学期中間など何のテストなのか分かるように記載しておくと便利)。▲間違いファイルを作成して、理解できた分は排除(上の写真は過去の基礎学)。解き直しは大切なのでとことん。間違えた問題だけを解くのは時間がかからず復習にぴったり。

■こんな簡単な問題を落としたのか

■この分野が苦手なのか

といったことが確認できるので、間違えた問題を見直すのは効果的。最初は解けなかった問題でも、時間をおいて数回復習すると知識として定着します。

コピーは面倒なので親がしましたが、間違いノートが薄くなるのは受験前の自信に繋がります。理解できた問題を確認済みファイルとして仮保存しておくと、似た問題に詰まった時に見返すこともできるので、教科ごとに仕分け。

※基礎学力テストで80~90点取るには応用問題への対応が必須ですが、間違えた数が多くて手に負えない場合は応用問題を一旦置いておき、まずは基礎から確実に。英数のみ解き直すというのも手。

小テスト・定期テスト・実力テストといった一つ一つのテストをやり直してから、新しい問題を解き進めるということが、基礎学力テスト400点以上への道に繋がりました。

・

【基礎学力テスト】英語の勉強法

まずは、学校配布の受験用教材で基本の英文法・単語をおさえてから。英語は好きなものの、英作文の得点がイマイチ。積み重ねを大事にして苦手意識を持たせないようにしました。子供は「長文1ページ丸々暗記」などの課題が得意だったので、暗記した重要構文や英単語をうまく組み合わせて解くようにして英語力を高めていきました。

見る・聞く・音読する・書くなど、自分はどの方法が暗記しやすいタイプなのかを知っておくのもいいかもしれません。子供は見て暗記するタイプで、「音読+書くという暗記方法がおすすめ!」との親のアドバイスはガン無視…。

長文問題対策

長文問題は進研ゼミで練習。有難いことに中1から入試対策ページがあり、中2からは長文問題もありました。それぞれ切り取ってファイルを作って勉強。簡単な問題から練習すると苦手意識が出ません。

一文が長い英文は、語順通りに瞬時に理解するためにスラッシュリーティング。左から右に流れのまま読むことで返り読みをしないで済み、文章構造の理解もできます。徐々にスラッシュの数を減らし、最終的には頭の中で区切って読めるように。

単語学習

辞書をすぐに引くのが癖になっていて、家で長文問題を解いている最中に辞書を引こうとしていたので、分からない単語に〇を入れて、前後の文でなんとなくの意味を掴んで読み進めるというスタイルに変更。解き終わってから辞書で確認。単語調べは高校入試ランク順 中学英単語1850を利用。携帯電話で意味を調べると広告が邪魔になったり、LINE・ゲームに脱線しがちですが、これは狙った単語をすぐ調べられるコンパクトサイズで便利でした。

▲最重要レベル~超ハイレベルまでランク分けされていて、入試に出るポイント・間違えやすい点・よく出るフレーズ・例文などが見やすく配置されています。

高校入試 短文で覚える英単語1900は寝る前に一日数ページ読み込み。子供の場合、単語カードを作るよりも、文やフレーズごと覚える方が英語力がつきました。

▲1回で覚えられなかったものは○、2回目もダメなら◐、3回目もダメなら●、4回目もダメならさらにハナマルと、段々派手になる印を単語につけながら何周も読むのがおすすめ。

リスニング対策

リスニングの点数にばらつきがあったので、進研ゼミの受験チャレンジのリスニングで練習。問題をパッと見て何を聞かれるか予想し、キーワードを素早くメモしながら聞く練習。AmazonプライムやHuluなどの海外ドラマを休日に字幕で見るのもいい気分転換に。同じ話を繰り返し見ると耳が慣れて、言い回しも覚えることができます。

▲子供はあまり使っていませんでしたが、進研ゼミではスピーチ対策問題も付いてきます。

・

【基礎学力テスト】数学の勉強法

数学は一度つまずくと挽回が難しく、定着にも時間がかかります。数学は一番勉強した教科で、まずは学校配布の受験用教材と進研ゼミ教材をしっかり解きました。計算・作図・方程式・関数・図形の証明問題とある中で、計算と作図の点数配分が高いので得点源に。過去問を解くときは、基礎学力テストの大問1で満点を取ることを意識。見直しもここを重点的に。

大問2~5も、(1)は簡単なので確実に。

速さと正確さを鍛えるために、質の高い問題を決められた時間内に解くように練習しました。進研ゼミ教材は各ページに時間配分があったので参考になりました。

子供の場合、字が汚くて文章問題の途中計算を間違えることがありました。

■見直しがしやすい計算の書き方をする

■途中計算を端折りすぎない

■計算ミスで簡単な問題を落とさない

…といったことも改めて見直しました。

自宅学習では消しゴムを使う時間も勿体なかったので、間違えた所は斜線や大きな×でマークして別の余白に解き直すように。時間短縮になり、どう間違えたのかの記録にもなります。親が後から教える際にも、子供の思考の過程が把握しやすいです。

自分の答案と模範解答とを比較して、どこが足りていないのか、減点対象はどこかを確認。

消しゴム・シャーペン・三色ペン・定規・コンパスなどは気に入ったものを揃えました(学校用・自宅用と両方)。文房具で使いにくいものは地味にストレスが溜まるので、なるべくストレスフリーに。

カラフルなノートは気が散るようで、普段のノートも色は少なめでマーカーは使わず。極力シンプルにして、自分が重要だと思った所にだけマークを入れて、ポイントを書き足していました。色が少ない方が見直しがしやすく、こすって消せるボールペンで覚えたい所を増やしたり減らしたりしていました。

また、ルーズリーフ・コピー用紙は大量にストックして、いつでも問題が解けるようスタンバイ。

分からない問題は進研ゼミで解決

解説が欲しい時は、進研ゼミの「ギモン解消ひろば」を利用。画像添付できるのは進研ゼミ教材の数理のみという規定ですが、基礎学過去問の図形問題を画像なしで説明するのは子供には難しく、相談したら「他教材でもいいから画像添付してくれて大丈夫」となり助かりました。▲大体翌日に回答がくるスタイルで、丁寧な図解付きで分かりやすかったです。質問するときは、どこまで理解しているかを伝えるのがポイント。上の写真のように解説してくれたページを印刷して、過去の基礎学力テストの問題文と一緒にファイルしていきました。

学校教材は先生に質問できても、それ以外の教材は何となく質問しに行きにくかったようなので、こういった質問サービスがあるのは役立ちました。

全国の入試過去問解説サイトを利用

「基礎学過去問や入試過去問を解いたらすぐ解説が欲しい・もっと質問したい」と子供が思っていた所、全国の数学の入試問題を解説しているサイトを発見。徳島基礎学力テストの解説もあったので、途中からはそちらを利用。基礎学力テストも入試も数学はかなり平均点が低いので、数学で点数を取れたら大きくリードできます。分からない問題は解説を一度書き写し、「解き方のパターン」を覚えていくようにしました。似た問題を解き続けると、何となくしか分かっていなかった部分もしっかり理解できるようになってきます。

難しい問題の解き直しの際には、「親に図解を用いて解説しながら解く」ことも。人に教えられるレベルまで持っていけると、問題を完全に理解したことになり、似た問題もすらすら解けるようになっていきます。親は横でふんふんと相槌を打ち、なぜこうなるのか?と時々聞いたりして、会話をしながら難問を勉強していきました。

・

【基礎学力テスト】国語の勉強法

読書好きなので漢字は苦になっていませんでしたが、汚い字は容赦なく×にされていて勿体なかったので、テストの時には特に丁寧書くように意識。国語以外でもそうですが、字を丁寧に書くことは大切。行書問題は学校教材を見直して書き順などをチェックし、それ以外は古典を中心に演習問題を勉強。

苦手にしていたのは現代文の文法。入試の点数開示では90点ありましたが、怪しい理解力のまま受験したのが残念(親もあまり分かっていなかったけど…)。

読書好きには刺さるかと思って録画してきたNHK「100分de名著」。25分×4回の放送で、哲学書・歴史書などの難解な本もドラマ仕立てで分かりやすく解説してくれる番組。残念ながら子供には然程刺さりませんでしたが(なぜ…)、読書の楽しみを知るきっかけになるのでおすすめ。

読解問題

進研ゼミ教材で役立ったのは、都道府県別の受験Challenge。色々な問題を解くことは、「興味がないテーマの文章」を読む訓練にもなります。読解ミスを減らすため、

■ここぞという素材文に線を引く・○で囲む

■初見で分かりにくかったところに?マークを付けておく

■○×問題ではどの部分が×か線を引き、見直ししやすくしておく

といった書き込みをするように。

文章の全体像を早くつかんで要約できるように練習。意味なく大量に線を引いたり、書き込むことで満足したりせず、効率的な読み方を意識。書き抜き問題には<>マークを入れ、字数もきちんと数えて書き込み。

作文

最後に作文問題がつきますが、後から書き直す時に「完成間近の文章をほとんど消す」というのは大幅な時間のロス。意味を変えずに言い回しを変える練習をしておき、書き直す文はなるべく少なく。一つ一つの文章が長くなりすぎないようにしておくと、文章の組み立ても書き直しもしやすくなります。

作文は減点方式なので、マス目を正しく使う・誤字脱字をなくすといったことにも注意。作文を通して自分の考えを表現する力を付けておきましょう。作文は配点が大きいので得点源になります。

・

【基礎学力テスト】社会の勉強法

小学生の時から、NHK高校講座の世界史・日本史・地理の録画を一緒に見てきました。内容によっては一瞬で寝ますが(私が)。おかげで社会の教科書・資料集を読むのが好きになり、記述式にも強くなりました。重箱の隅をつつくような出題傾向でも安定して点数が取れます。

昔の感覚で「暗記科目は一番得点が取りやすい」と思っていましたが、一問一答の暗記問題だけではなく思考力を問う問題も多くなっています。ただ、そうはいっても勉強の結果が一番出やすいのは社会。次に理科、英語、数学、国語(子供の体感)。

短期間で大幅点数アップを狙うなら、社(理)をしっかり勉強。時代の全体の流れ・前後関係の把握をすることが得点UPに繋がります。

社会の勉強方法は、

■教科書太字を暗記して、漢字でも書けるようにしておく(一問一答を完璧に)。

■教材の資料・写真の意味を理解して暗記。

■学校配布の受験用教材を何周かする。

■進研ゼミの暗記ブックの地図や表に自分が覚えたい部分を書き込む(自分用に作り替える)。

■多くの演習問題を解く。

地歴混合問題では広い視野で捉える力が必要になってきます。教科担任に「地歴混合問題をもっと解いてみたい」と子供が伝えた所、何枚か個別にプリントを印刷してくれたので、学校の先生に頼るのもあり。親身な先生は塾なし受験生にとって有難いです。

日本地図は桃鉄で覚えました。ゲームの中で特産品・主要産業を覚えることができておすすめ。

時事問題

時事問題が社会だけに出るとは限りませんが(他教科でも出る可能性あり)、時事問題は新聞を活用。子供が新聞を取りに行く係なので、毎朝一面と見出しだけチェック。時期的にコロナ一辺倒で面白み0でしたが…。NHK番組『時事公論』も活用。平日毎日放送されており、録画した中から気になるものだけ週末にまとめてチェック。10分間で1つの問題について分かりやすく掘り下げてくれているので情報収集が簡単にできます。

放送内容はブログとしても公開されており、過去分もチェックできます。接続詞が上手に使われているので、小論文の参考にもなります。

【基礎学力テスト】理科の勉強法

単元ごとに連続性がない教科なので、理科も社会も点数UPしやすい教科。生物・地学・科学・物理とバランスよく勉強して苦手分野を少なくしておきます。一問一答を覚えたら、作図・計算問題なども完璧に。▲子供は深く理解して暗記したいタイプなので語呂合わせを嫌っていましたが、進研ゼミの語呂合わせはそこそこ役立ったそうです。進研ゼミ教材は実験手順などの図解が分かりやすくまとまっているので、暗記しやすい様子。

教科書改訂でプリント配布されただけでささっと終わった内容もがっつりテストに出たりしたので、高得点を狙うならそういった問題の演習も必須。

勉強のやる気が出ない日は、進研ゼミのオンラインライブ授業のアーカイブを視聴。動画をみるのも面倒な時は、数分で確認できる資料の方をチェック。

・

得意科目・不得意科目について

国・社・理は好きな科目で基礎学過去問で安定して80点オーバーだったので、他教科をカバーできました。テストで難問ぞろいの場合も点が取れると、他の生徒との大きなアドバンテージになります。ただ、簡単すぎるテストの場合、周りもそこそこの点数を取るので差が付きません。得意科目があることは有利ですが、得意科目ばかり勉強するのもリスク。

得意科目は得意科目として高得点獲得のために維持しつつ、いかに不得意科目の点数を上げていけるかといったバランスのいい勉強が必要。

苦手だからといって不得意科目を捨ててしまうと、他の科目で必ず高得点を取らなければいけなくなるので注意。

一日に何時間も勉強する場合、計算・記述式問題を解くこと、暗記問題をすることは交互にするようにしていました。同じような勉強が長時間続くとイライラして集中力が続かなくなるので、得意なこと・不得意なことを交互にするようにしました。

平日に何教科も勉強するのは思ったより効果が薄かったので、テスト前以外は1~2教科に抑えていました。1週間単位である程度やっておきたい単元をピックアップして、得意科目と不得意科目をうまく組み合わせて勉強していくのがコツ。

また、子供は早朝・夕方よりも夜の方が集中して勉強できるタイプだったので、子供の性格・生活リズムにあった勉強の環境作りも大切にしました。食事や風呂を間に挟んで気分転換することも。

入試対策

県外の過去入試を解く

まずは入試問題の前年度分を解いて雰囲気を掴みました。入試の過去問題集は「書き込みにくい」とあまり解きたがらなかったので(無駄金…)、県外入試の過去問を解くことにしました。学校配布の受験用教材・進研ゼミ教材をあらかた解き終わったので、高校入試過去問解説のサイトをチェックしたり、本屋で見かけた問題集を購入。

高校入試 虎の巻

県外入試をまとめた本は分厚く、子供のやる気が失せていたので、■高校入試虎の巻 国・数・英

■高校入試虎の巻 理・社

という薄めの問題集を購入。

▲高校入試虎の巻は単元ごとに入試問題が配列されており、全国の新傾向を解くことができます。簡単な問題には解説がついていませんでしたが、無料で質問を受け付けてくれて解説が返ってくるシステムもプラスされています。ルーズリーフになっていて解きやすかったのも◎。

月額2,000円のプレミアム会員に入ると、他社の参考書・私立入試問題などなんでも質問OKになるのも魅力。

学校の先生に質問しにくい・塾に行っていないという場合は、進研ゼミ・虎の巻といった質問サービスがある教材を選んでみるのも。

進研ゼミだけでもボリューミーなので、これ以上の問題集に手を出すのは止めておきました。中1~3の進研ゼミ教材を中3後半から一気に解き出したので問題数には困りませんでした。

毎月コツコツきちんと解いてきた人は、進研ゼミのセレクト5を追加購入したり、他県の高校入試過去問を解いてみても。

県外入試過去問はネットでたくさん公開されているので、色々な出題形式を解きたい時に便利。子供の場合、徳島の過去問で傾向を確認してから、県外入試過去問の証明問題だけに絞って解いて理解度を高めていました。

・

進研ゼミにかかった料金

▲進研ゼミを受講して実際に払った料金。

・中2の7月~12月が6,780円/月

・中3の7月~12月が7,580円/月

・高1の7月~12月が9,960円/月

過去2年分の支払い状況しか残っていませんが、中1・中2・中3と少しずつ料金が上がっていきます。支払い開始が7月からで学年を跨いでいるため、受講費が分かりにくくなっていますが、2022年9月現在は、中3の4月~3月は月6,890円(12ヶ月一括支払いの場合)。

子供の場合は半年払いでしたが、年払いだと毎月払いより月あたり千円以上安くてお得。

手付かずの教材が結構あったので継続を迷うことが何度もありましたが、中3後半になって中1からの分を一気に解きだしてくれたのであまり無駄にはならず、「下の子用にする」「売る」といった最終手段を取らずにすみました。

▲2022年度の進研ゼミ中3受験講座の受講費。中3はオリジナルスタイルとハイブリットスタイルで受講費は変わらず、子供は紙で勉強した方がいいというのでオリジナルスタイルで学びました。

有料オプションの合格への過去問セレクト5は、5教科10冊同時申し込みで11,836円(税込)。苦手分野の単品購入を検討しましたが、子供は進研ゼミ教材をやり込むだけで手いっぱいな感じだったので止めておきました。時間があれば数学・長文読解・古典などをしておいてほしかったなというところ。

オークションサイトでも安くまとめ売りされているので、学校教材以外に問題集を探している場合はそちらを利用してみても。

・

通信教育・塾のそれぞれのメリット

通信教育のメリット

◎自宅で自分のペースで勉強できる◎静かな環境で勉強できる

◎塾への送り迎えの必要がない

◎塾よりも安価

先取り学習→授業で復習→宿題で知識定着という形が理想で、通信教育なら月数千円で済むというのは魅力的。進研ゼミなら教材もたっぷり。家計も助かる他、塾への往復の時間も必要ありません。

「80点以下になったら塾に」と昔から言っていたため、子供の勉強のモチベーションが「塾には断固行かない」となっていたのはどうなのかと思いますが。

基礎学力テストで450点以上取ってほしかったところですが、前年度より問題が難しく、毎日の勉強習慣がない状態からスタートした割には頑張った方かなと思います。もっと高いレベルを目指すのであれば、教材に+αが必要かも。

塾のメリット

■どうやって勉強したらいいか分からない■学力に合った学習計画の立て方が分からない

■自宅学習では点数が取れず、希望高校に点数が何十点も足りない

■強制的な環境がないと勉強できない

■他の生徒がいる方が切磋琢磨できる

■分からないところはすぐに質問したい

■先取り学習がしたい

■応用問題・過去問をたくさんこなしたい

■記述・英作文の添削をしてほしい

■基礎学力テスト対策の講義を受けたい

■自習室を利用したい

■受験情報が欲しい

■担任・塾の両方の意見を参考にして、志望校のボーダーラインを見極めたい

■反抗期で親子のコミュニケーションがうまく取れていない

…といった場合は塾に頼るのも良さそう。

テスト結果が張り出されたり、クラス分けが頻繁にあったりといった塾に親は通っていましたが、過度の競争を嫌う子もいるのでそれがモチベーションになるかは人それぞれ。色々な学校の子が集まって勉強するので、他校の情報を得やすくはあります。

個人的には先取り学習をすることで学校の授業が復習となり、入試準備も他の人より早くできるのがメリットだと感じました。

子供が主体的に勉強できるなら家庭学習でも通信教育でも塾でも家庭教師でも問題ないですが、塾によっては先取り学習・マル秘公式・受験テクニック・対策プリント・暗記プリント・模試・面談などがあります。苦手科目だけ塾で学ぶのも手です。

また、簡単だったなと思う時は周りも大体点数が高いので、ボーダーが年度によって違って見極めが難しく、塾があれば受験情報がもっと手に入りやすかったのではと感じました(コロナ禍で担任教師・他の保護者とのコミュニケーションが激減していたため)。

調印開始日に第一志望の調印ができて安堵しましたが、入試までの間だらけてしまったのが勿体なかったです。こういう時、塾の先生など発破をかけてくれる存在も大事かと。

担任の先生に聞いていた目安点数より数十点多く取れていたら、高校で上位クラス(英数クラス)に入ってからも食らいつけます。上位クラスのボーダーラインがぼんやりしか分からなかったので、最後までヒヤヒヤしましたが。

上位クラスは数点の所に何人もひしめくので1点に重みがあり、こういった情報も塾などで先に知れたら心の準備ができたと思います。(春休み遊びまくったせいで、初テストでのクラス順位に心折れかけていました)

・

受験勉強で便利だったグッズ

付箋(ふせん)

100円ショップの付箋が役立ちました。普通の付箋は下の文字が見えなくなりますが、クリアタイプの付箋だと字が被りません。紙よりフィルムの付箋の方がちぎれず便利。■テスト範囲:赤→赤

■もう一度解きたい問題・分からなかった問題:青

■暗記したいページ:黄色

といった感じに色分けすると、見たいページにすぐ飛ぶことができます。

不要になった付箋はこまめに剥がして再利用せず、付箋だらけにしないのがコツ。重要!覚える!などのイラストつき付箋もいいアクセントになります。

追加情報を加えたい時に便利なのが、ノート付箋。ノートの足りないスペースを補充でき、自分で色々書き加えておくと知識も定着しやすくなります。

普段からある程度スペースを空けてノートを取るようにはしていますが、色ペンは3色まで・丸付けは答えではなく問題番号にといった見やすいノートは先生からの評価もよく、毎回最高評価でした。

自主勉強ノートに図を書き写す時に便利だったのが、トレーシングペーパーのミニ付箋。図・表・地図を簡単に写し取ることができ、そのままノートに貼れます。あまり文房具屋で見かけないのが残念。

ストレス軽減チョコ

これまでテスト前しか勉強してこなかった子供が毎日長時間の勉強を継続するためには、うまく気分転換することも必要。子供は、夕食・おやつ・夜食とちょこちょこ好きなものを食べるのを楽しみにしていました。ストレスを軽減するチョコレートは、ちょっと気分が上がるのでおすすめ。

仮眠用まくら

勉強途中にソファーで横になるとそのまま長時間寝てしまうので、少し眠くなった場合は椅子に座ったままの状態で5~15分の仮眠を取るスタイルに。机にうつぶせになる時にちょうどいい高さの仮眠用まくらやクッションを使いました。どうしても眠気が取れない場合は、無理に勉強しても頭に入らないので、早めに就寝して翌日に繰り越し。

・

内申点対策

好きな科目:英数国社理

嫌いな科目:実技4教科

という子供。

暗記が得意なので筆記テストは上位3~5%でしたが、とにかく実技が苦手。

テストでカバーしようにも定期テストが簡単だと差がつかず、大体「体育3か4でその他がオール5」。

入試の内申点では実技4教科が2倍のため、実技も強いと楽。

内申書には、部活動、生徒会、英検・漢検(3級以上)、読書感想文・自由研究・コンクールでの賞状も記載されます。ボーダーラインの場合は内申書のその他の記載も若干評価に入るので(微々たるものかと思いますが)、県表彰があればなおいいかと。

読書感想文・理科/社会の自由研究・その他コンクールで、会長賞・特選・入選などを毎年取っていたので、内申書は結構埋まりました。中1・中2の段階から内申書を意識して夏休みに頑張って仕上げていたので、入試の時にほんの少しは頼りになったかなと思います。部活動や生徒会などに入っていない場合、こういったもので空欄を埋めてみても。

昔から「宿題したらゲームは何時間でもどうぞ」スタイルだったので、学校で宿題を終わらせて帰宅後速攻ゲームしていた子供。学校ではよく勉強しているように見えるらしく、面談では「よく勉強されていますね」と褒められました。

挙手がほとんどなくても、宿題をすぐに出す・丁寧に問題を解く・分からない問題を時々聞きに行くなどをしておくと、先生からの評価も良好の様子。

授業内容が簡単で面白くないと感じる時におすすめなのは、

■友達に教える時のポイントを考えながら聞く

■自分が授業をするなら、どういった流れで進めたら分かりやすいか考える

■授業内容を理解するだけではなく、授業中に内容を暗記する

といったことです。

小学生の時には「こうやった方が早いのに…」と授業がまどろっこしく感じることがあった様子。面白くなさそうな態度は先生からの評価を下げるので、ボーっと聞くよりも自分なりに授業内容を密にしていくことが授業に飽きないポイントになると思います。

内申点の参考になったのは、進研ゼミの保護者向け情報誌。47都道府県別入試攻略ガイドには、都道府県別の公立高校最新入試情報が掲載されています。県内の高校にどの位の内申点で入ったのか、入試の点数はどの位だったかというのが一覧で掲載されて参考になりました。

▲進研ゼミでは子供向け情報冊子も毎月届くので、受験情報をより掴みやすかったようです。ペーパーテストより面接の方が不安だったようですが、多少つまったとしても一生懸命しゃべろうとする姿勢を見てくれるというアドバイスで不安感が和らいだようです。

内申点・入試の点数の開示

下の子の時の参考にと思い、春休み中に内申点と入試の点数の開示に行ってもらいました。入試の点数を見て、上位クラス(英数クラス)でついていけるかの参考にしました。入試の点数はほぼ自己採点通り。かなり難しかった英語の長文と英作文で爆死していた分は他の教科でカバー。普段の模試から自己採点をきちんとできるようにしておくと、合格発表までに何となくの点数把握ができるので日頃から意識しておくといいと思います。

-----------------------------------

|

| ▲活用した進研ゼミ教材 |

▲子供は8月から学校配布の受験用教材を、9月から中1からのやり残し進研ゼミ教材を一気に解き始めました。上の写真にあるように進研ゼミ教材がかなりあったので、問題数には困りませんでした。1冊解き終えるのも大変。

日頃から毎日コツコツ勉強するタイプではなく、自主的な勉強でもなかったので、受験生の割にダラダラ過ごす日の方が多かったですが。

第3回基礎学力テストの頃にはほぼ内申点は決まっていますが、入試の得点については最後の最後まで点数アップさせることができます。ギリギリで調印してもらった子の方が最後まで気を抜かず頑張るので、大逆転もあり得ます。(子供の場合、あっさり調印が済んだために気の緩みが出ました。)

「基礎から確実に!得意な教科で点を落とさない!苦手な教科の点を伸ばす!」を意識して1教科も疎かにしないようにした勉強法レビューが、これからの受験生の参考になればと思います。

上記の内容はカウトコで買い取りされたレシート情報を基に作成されております。

掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された当時から情報が変更になる場合や、情報を誤って掲載する場合もございます。

当サイトの掲載内容によって生じたトラブルなどに関しましては、カウトコは一切責任を負うものではありませんので予めご了承ください。

カウトコ~レシート買い取りサイト~では、あなたのレシートを買い取りしています。

会員登録してレシート投稿を行うとポイントを獲得でき、集めたポイントはAmazonギフト券等に交換することが出来ます。